L’odio tra i Grandi Laghi

Mestieri

pedagogistaLivello di scolarizzazione

laureaPaesi di emigrazione

Burundi, SomaliaData di partenza

1996Periodo storico

Periodo contemporaneo (dal 1977 ai giorni nostri)

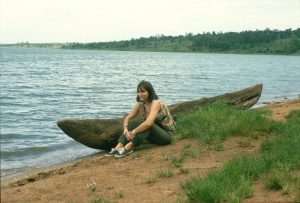

Silvia Montevecchi sta per tornare temporaneamente in Italia dopo un lungo periodo trascorso in Burundi come cooperante. L’imminente viaggio le offre l’occasione per riflettere sulla guerra in quegli anni che sconvolge il cuore dell’Africa.

2 marzo 97, domenica, Muyinga

Carissimi tutti, ormai ho cominciato il conto alla rovescia.Mancano meno di venti giorni alla data del volo per l’Italia, e vi dirò : non vedo l’ora! Non soffro affatto di nostalgia, ma ci sono tante cose per le quali stare qui e estremamente difficile e pesante, e si ha bisogno di uscire per prendere aria.

Prima di parlarvi di questa pesantezza però farò una rapida escursione su alcuni episodi di questo mese. Per fortuna febbraio ha solo 28 giorni, perché … non so cos’altro potesse capitarmi. L’incidente in auto ve l’ho già raccontato, e per il momento mi sembrava abbastanza come «avventura». NO: dopo neanche due settimane mi sono ritrovata… la varicella! Per la gioia di amici e conoscenti che hanno potuto prendermi abbondantemente in giro dicendo che e una malattia «da bambini»! Anche questa comunque e andata bene, ho avuto solo due giorni di febbre e pochi brufoli, che pero mi hanno consentito di prendermi alcuni giorni di relax, di cui avevo proprio bisogno, a Bujumbura, dove ero per lavoro. E ho passato la settimana in capitale a «fare la spesa»: dato che finalmente l’Unicef (con infinito ritardo e arrabbiature varie) ha «sganciato» la prima tranche del finanziamento, ho potuto comprare tutto ciò che aspettavo da mesi: montagne di quaderni, biro, matite, matite colorate, temperini, palle, palloni, biglie, libri per gli insegnanti, stoffa per fare vestiti nuovi ai mostriciattoli, pannelli per fabbricare le lavagnette, uno scatolone di gessi, ecc… Non vedo l’ora che il camion arrivi per cominciare la distribuzione (di nuovo… mi sentirò la befana. Bello però!). Tra questi vari casini e acciacchi, c’e stato però un intermezzo molto carino: una visita ufficiale dell’Unicef che ha portato a lieti sviluppi.

Aspettavamo questa delegazione con il rappresentante Unicef del Burundi, Michel (un simpatico maliano) ed il rappresentante della Germania. Questo tipo di cose, qui viene sempre organizzato e vissuto con grande forma. Mi sono dovuta battere un po’ per far sì che i bambini non venissero trasformati in burattini , ma fossero lasciati e visti al naturale. E ho anche insistito sul fatto che “sì organizzeremo la visita, ma voi potreste arrivare lì a sorpresa, in qualunque momento, e trovereste tutto perfettamente in ordine e funzionante!”. (E’ vero!).

Il giorno fatidico, c’erano varie auto, abbiamo visitato due scuole, in due campi vicini alla città, e c’era la televisione burundese che ha fatto un sacco di riprese e mi ha intervistata. Un sacco di gente dice di avermi vista al TG, ma io no, dato che non abbiamo la TV, e sto da giorni inseguendo il giornalista perché mi faccia la copia. Il fotografo ufficiale, venuto appositamente da Nairobi, e anche lui un italiano, Giacomo, molto bravo, che lavora con l’Unicef in Africa da sette anni (…ho invidiato molto la professionalità e il livello organizzativo in cui si muove). E’ stato molto bello lavorare insieme, senza problemi di lingua.

La visita (…non poteva essere diversamente!…) ha avuto molto successo, e così Michel, mentre chiacchieravamo in macchina, ha detto «bisognerebbe fare una pubblicazione su questa esperienza». Beh, io su certe cose sono un radar, e non me le faccio certo scappare. Così ho detto, «… visto che il fotografo è già qui, se può rimanere un altro giorno, possiamo fare foto ad altre scuole e fare una bella documentazione fotografica» (se non si fosse fermato subito, Giacomo sarebbe ripartito per Nairobi e ha già il calendario pieno per tutto l’anno, quindi… addio pubblicazione). Detto, fatto. Il giorno dopo lo abbiamo passato tra i campi più belli, quelli più lontani. E stato piuttosto faticoso, ma anche bello e divertente, anche per i bambini e la gente. Insomma, per un giorno, hanno avuto il cinema. L’indomani, partenza per Bujumbura, con febbre e varicella. Sia io che Giacomo siamo stati ospitati dai missionari saveriani, dove ci si rilassa e si mangia splendidamente. Lui si è letteralmente abbuffato di gelato fatto in casa, e come i bambini la mattina dopo si è sentito male. Ci siamo fatti lunghe chiacchierate fino a tardi, e si è rivelato un tipo davvero molto carino e in gamba. Sono contenta di avere fatto questo lavoro con lui. E’ ripartito per Nairobi dopo aver fatto una marea di acquisti. E io ho avviato i contatti per la stesura del testo. Ho proposto il titolo che vi avevo detto in una mia precedente: «Una scuola di plastica». Mi piace molto, anche perché mi sembra proprio rendere l’idea dell’immensa povertà e ricchezza racchiusa in queste scuole. La stessa che si può scorgere negli occhi di questi bambini. Non so ancora se lo hanno approvato.

Detto ciò , passo a raccontarvi quanto annunciato in apertura, a proposito del «bisogno di prendere aria». In questi mesi, credo di avervi raccontato quasi solo cose belle rispetto al Burundi. Beh, e venuto il momento di enunciare anche un po’ di «cose brutte». Perché quando si parla di ciò che si ama, si ha il diritto/dovere di esprimere e amare anche i problemi o le difficoltà.

Punto n. 9. DELLA PESANTEZZA.

Ovvero: piccole osservazioni sparse sull’odio tra i Grandi Laghi

Nonostante in questi mesi vi abbia scritto a lungo e con una certa regolarità , ci sono ancora così tante cose che vorrei esprimere e raccontare, che non so da che parte girarmi. Avrete notato comunque che benché io mi trovi in uno dei posti messi peggio del mondo, non mi sono mai soffermata a parlare della guerra nella regione dei Grandi Laghi. E non l’ho fatto perché in questa guerra (lunga, interminabile, estenuante, fratricida) si sommano tali e tanti meccanismi, che non e per niente facile ne capirla ne raccontarla. Non ci provo neppure ora (ci sono molti libri in commercio, se volete saperne di più ! Anzi no, non molti: qualcuno. I problemi dell’Africa non vendono).Vi racconterò solo qualche piccola osservazione-sensazione, che vi darà anche qualche idea su questa guerra (folle, barbara, schifosa, con tutto il sapore dei dollari americani, dei franchi belgi, dei traffici d oro, ecc.).E ve la scrivo in ordine sparso (un modo elegante per dire: in disordine), perché non vi è né un ordine d importanza, né cronologico, o quant’altro.

Una gabbia di nebbia.

Questa spesso e la sensazione che ho, da quando sono qui. Forse per via dell’embargo: nulla può uscire, nulla può entrare. Se vai in Rwanda, dove la guerra e ben più dura, trovi giornali, Nutella, liquori, tutto. Qui, non riesci neppure a far uscire la posta. Da quando sono qui faccio molta fatica a sapere cosa succede nel mondo. A Bujumbura, nei giorni della varicella, ho rivisto dopo tre mesi e mezzo un telegiornale: un sogno! Rivedere in un colpo solo la Francia, la Cina, tutte quelle facce bianche. Mi chiedo che effetto faccia crescere conoscendo solo quello che vedi nei campi che hai intorno. Che possibilità hai di credere che esista qualcosa di diverso dalla guerra, se non sai che la pace esiste? O di pensare, non dico alla ricchezza, ma a un livello meno miserabile, se conosci solo la tua fatica quotidiana e la tua miseria?

(Al TG ho visto le immagini disperate dell’alluvione in Francia. Certo, nella natura delle cose che governa il mondo, sembra esservi a volte un filo sottile di stupida crudeltà. Chi mai potrebbe convincere questi africani così poveri, abituati a vederci (e a immaginarci) come ricchi possidenti, pieni di potere, che anche noi bianchi possiamo finire a soglie di sofferenza così in basso ?!)

Sono qui solo da pochi mesi e (come la maggior parte degli occidentali, escludendo i missionari) sento già il bisogno di uscire, di varcare i confini, di mettere la testa fuori e ricordarmi quello che c’è altrove. Mi chiedo come si senta chi invece sta sempre qui, e la testa fuori non l’ha mai messa.

I morti

A Muyinga sembra di stare in una piccola isola, con un bel giardino coltivato. Non si sentono spari, non ci sono morti. Non si riesce ad avere notizia di quello che succede poco più in là. Ma i morti ci sono. Ci sono le uccisioni, le persecuzioni. C’è l’odio e soprattutto il bisogno, ancora, di vendetta.

A Bujumbura gli spari li senti. E la mattina ti arriva il bollettino. “6 ammazzati in quel quartiere, 18 in quell’altro”.

– Le deportazioni e il boomerang.

Da qualche tempo il governo ha avviato quella che chiamano elegantemente (e con un suono da avanguardia politica) “villaggizzazione”. Deriva da una caratteristica tipica del Burundi, del Rwanda e in generale della regione dei Laghi. In questi due paesi, contrariamente a quanto è sempre avvenuto più o meno in tutte le altre etnie d’Africa, la gente non ha mai vissuto in villaggi, bensì sparsa sulle colline, con casette familiari (i recinti che racchiudono alcune capanne, per la tipica famiglia estesa) distanti l’una dall’altra.

Ora si parla di “stimolare la villaggizzazione, per motivi di sicurezza; far stare insieme la gente, creare degli agglomerati, con i servizi sociali”. Certo, chiunque direbbe “è vero, un agglomerato può essere meglio servito e organizzato che non un territorio di decine di colline”.

Vi è però un grosso dibattito intorno a questi campi: chi li considera veri villaggi, chi invece luoghi forzati di controllo sociale, al punto che molte organizzazioni hanno rifiutato di portarvi aiuti, per non sostenere la politica del governo. Questione di punti di vista.

Hanno non poco lavoro da fare i giornalisti che vengono qui per fare articoli di denuncia. E soprattutto gli osservatori ONU sui diritti umani: tra tutti gli operatori delle Nazioni Unite, sono quelli più a rischio (4 ammazzati in Rwanda, a gennaio) perché il loro è il mestiere del “controspionaggio”: andare a controllare, a sondare, nelle carceri, nelle fosse comuni, nei campi, e denunciare i governi.

Ad ogni modo, se davvero questi campi fossero luoghi di controllo, la storia ha ormai dimostrato che non funzionano, anzi. Ritornano indietro come un boomerang, su chi li ha ideati.

Accadde lo stesso in Sudafrica. Tra gli anni 50 e 60, il governo bianco dell’apartheid aveva stabilito e avviato la politica dei Bantustan: le riserve. Mettere ogni etnia dentro una gabbia ad hoc, obbligarla a parlare solo la propria lingua, a vivere serrata come topi, senza servizi sociali. Il tutto, naturalmente, ben condito da disquisizioni sulla “difesa dell’etnicità e della tradizione”.

La politica dei Bantustan si è rigirata verso i Boeri come un boomerang esplosivo. Come ebbe più volte a raccontare Mandela, i bambini nati e cresciuti nei Bantustan si rivelarono 20 anni dopo i ribelli più incazzati e determinati, quelli che non avevano più alcuna remora ad imbracciare la lotta armata e nessun timore a trattare il nemico con la strafottenza che si meritava. La violenza in Sudafrica ha visto allora un’ escalation vertiginosa, fino ai limiti della vivibilità. Certo, i neri sudafricani ne avrebbero volentieri fatto a meno.

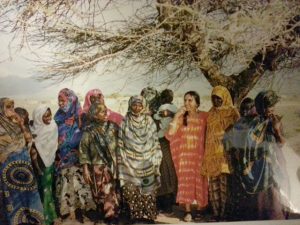

Sosta. Riprendo a scrivere sabato 8 marzo. Qui c’è stata una bellissima festa. E’ un giorno che mi piace sempre tanto. C’erano tante donne di tutti i colori, stupende. Ho fatto quasi due rullini di diapo. Sob: mi sono mancate un po’ le mimose, e l’aria di primavera che si respira da noi in questi giorni (non si può avere tutto…).

Nel frattempo, in questa settimana, dopo la varicella ho avuto un altro malanno, ma non sto neanche a raccontarvelo. Qualcuno può accedere a sconti per un viaggio a Lourdes ?!

I meccanismi dell’oppressione

E’ difficile averne un’idea quando non ci si è mai stati dentro. Sono molto più sottili e perversi di quanto non si pensi. Non è tanto una violenza fisica e visibile, al contrario. Il segreto del loro successo sta nella loro invisibilità, che consente di penetrare in profondità, fino a diventare “la norma”. Fino a quando non si esplode, e ci si ritrova ad essere “i ribelli”.

“La realtà supera sempre la fantasia”

Ho attraversato un girone dantesco. Ma neppure la fantasia di Dante poteva arrivare a tanto. Perché lui comunque immaginava l’inferno altrove. Non so se il Paradiso sulla terra esiste, ma l’inferno sicuramente sì.

Mi era già capitato di entrarci, in Brasile. Quei posti in cui devi tenerti stretto lo stomaco, e al contempo – mentre vorresti piangere e vomitare – devi continuare a sorridere, con sincerità, perché la gente ti guarda sorridendo. Felice, per il solo fatto che sei tra loro.

E’ vero: non c’è limite alla capacità umana di adattamento.

Ospedale psichiatrico di Bujumbura: sono 15.000 (15.000!!!) i disperati che vi hanno trovato “rifugio”, essendo scappati dai quartieri e dalle loro colline d’origine, dove ancora si combatte. Il terreno circostante è diventato una baraccopoli, e come tutte le baraccopoli ha i suoi giri di mafia, il suo mercato (indescrivibile ciò che può diventare oggetto di una compravendita, in un luogo in cui nessuno ha nulla), le sue zone per il godimento degli ometti, il barbiere con il registratore, caterve di bambini immondi, e di stoviglie lavate in acqua immonda.

15.000 persone che si mettono insieme fanno, in ogni caso, una città. Con tutti i ruoli e i “servizi” di una città. Una città sotto zero. La norma, è data dalle consuetudini e dai codici del gruppo. Se non ci si è passati, è difficile immaginare a quale bassezza possano portare la disperazione e la miseria. Eppure, si sopravvive.

Si fa presto a dire “guerre intertribali”!

E’ un appellativo che non sopporto, eppure ancora così tanto diffuso, quando si parla delle guerre d’Africa. (Che palle la nostra cocciuta ignoranza!)

A parte il fatto che tutsi e hutu non sono tribù ma gruppi etnici, definiremmo intertribale il conflitto della ex-Yugoslavia? O la diatriba leghista tra Italia del nord e del sud (che, pure, è di una bassezza vergognosa)? O la guerra tra Israele e Palestina?

Quando si parla d’Africa, si devono sempre usare toni dispregiativi. Addirittura certi giornalisti di quotidiani usano ancora il termine “indigeni” per parlare della gente di qui. L’ho letto poco tempo fa su un numero dell’Avvenire, a proposito di Zaire. “Distribuzione degli aiuti alimentari tra gli indigeni”. Indigena sarà tua sorella! Faceva poca audience scrivere “tra i locali”? Lo diremmo a proposito di irlandesi del nord, albanesi, o ceceni, o kurdi?

Ad ogni modo, quello tra tutsi e hutu è un conflitto sociale, non semplicemente interetnico. Esattamente come lo era quello tra bianchi e neri nel Sudafrica di Botha, ma nessuno avrebbe definito una “tribù” i boeri. Due razze che si combattono non per il gusto di combattersi (come spesso si pensa in Europa, a proposito di “quei selvaggi”), ma per la gestione del potere. E anche qui vige l’apartheid. Una minoranza che tiene in pugno una maggioranza con la violenza delle armi e con l’oppressione.

Rispetto al Sudafrica, paese rimasto fino quasi alle soglie del 2000 in mano ai coloni, qui i coloni non ci sono più, apparentemente. Ma quando si denigrano quei “conflitti intertribali” con tanta superiorità, (come se poi il mondo occidentale fosse immune dal razzismo, che invece persiste anche tra gruppi diversi della stessa Europa e potrebbe infiammarsi in qualsiasi momento) si dimenticano, anzi si ignorano due aspetti fondamentali. Il primo: quanto gli occidentali (= i coloni belgi nonché molti missionari), con il loro bisogno genetico di stilare graduatorie, abbiano contribuito ad alimentare l’odio tutsi-hutu, che prima non esisteva, stabilendo già nel secolo scorso che i tutsi erano “una razza superiore”, e come tale destinata a gestire il potere, quindi allevata, fino a poche decine di anni fa, per divenire la classe dominante, mentre gli altri, gli hutu, erano fatti per lavorare e servire. Il secondo aspetto: quanto gli interessi privati internazionali (francesi, americani, belgi, ecc) spingano questi paesi a non dar corpo ad una reale democrazia, ma a passare da una guerra all’altra

E’ vero, ciò nulla toglie alle atrocità commesse, e al livello di crudeltà: adulti e bambini sgozzati a colpi di machete. Ma se la regione dei Grandi Laghi non trova pace e si trascina da una dittatura a un golpe a una guerra, non è semplicemente perché “quegli indigeni non riescono ad andare d’accordo”! Non sono i contadini di queste montagne che finanziano i colpi di stato o le uccisioni di questo o quel presidente !

Ecco qua. Questi, alcuni dei motivi per cui uno a un certo punto sente il bisogno di uscire a “prendere aria”. Per cercare qualcosa di “normale”, un luogo in cui poter ridere spensieratamente, senza sentire il dolore tutt’attorno. In cui pensare al domani, senza doversi chiedere “ma ci sarà un domani?”.

Al contempo, sento già l’approssimarsi della fine del mio contratto, a giugno. E se penso che a giugno dovrò salutare questa gente, questo paese, gli eucalipti, … Questi bambini, le persone con cui ho lavorato tutti i giorni per mesi…, sento già un senso di dolore indescrivibile, smarrimento, quasi paura. Un mondo nuovo fa presto a diventare il tuo quotidiano, ad entrarti nella pelle. E come fai ad abbandonare qualcosa che hai nella pelle?

Non ho la minima idea di ciò che potrò fare tra qualche mese. La libertà … è terribilmente difficile da gestire. Periodicamente, ti costringe a delle scelte totalizzanti. Potresti fare una cosa o mille altre.

Tornare in Italia? Cercare di allungare la permanenza qui? Cercare di andare in altre zone di mondo? Si intrecciano decine di possibilità, probabilmente tutte splendide, perché la vita lo è, e come lei il mondo, da qualunque parti lo guardi. Certo amo tantissimo l’Africa (ora molto più che quattro mesi fa). Ma probabilmente mi entrerebbero nella pelle tanti altri visi e luoghi, dalle montagne peruviane alle pianure alluvionali dell’India.

Sono contenta di una cosa: dopo tre mesi di lavoro, ho saputo che la gente dei campi… comincia a parlare bene di me, perché si cominciano a vedere i risultati. Era ciò che speravo, dall’inizio.

Il Burundi è piccolo, le voci girano in fretta. Se fai qualche casino, lo si impara presto. Muyinga poi è una bottega. Per questo bisogna fare molta attenzione “alla propria immagine”. Esempio: uno dei capi dell’HCR è stato mandato via a fine contratto più o meno a calci nel sedere, per avere decisamente esagerato con le donne (una notte si è trovato fuori dalla porta il marito di una che sbraitava armato!). Questo non è un posto in cui non puoi farti i cavoli tuoi. Siamo costantemente osservati e controllati. Dunque, o accetti che certe cose non le puoi fare, o è meglio che alzi i tacchi.

Beh, io spero di lasciare un buon ricordo di me quando me ne andrò. I bianchi qui fanno tanti e tali casini, che mi piacerebbe se tra qualche anno gli insegnanti dei campi si ricordassero di me come quella musungu che ha lasciato qualcosa di buono, e che ha davvero aiutato loro e i bambini.

A parte ciò, comincio ad avere un po’ di ansia, perché mi chiedo “cosa succederà” dopo giugno. Spero che mi passi. In fondo… “succederanno” altre splendide sorprese. BACI!

Il viaggio

Mestieri

pedagogistaLivello di scolarizzazione

laureaPaesi di emigrazione

Burundi, SomaliaData di partenza

1996Periodo storico

Periodo contemporaneo (dal 1977 ai giorni nostri)Gli altri racconti di Silvia Montevecchi

Gioie e dolori di una cooperante

Bujumbura, 20.11.96 Carissimi, riesco a scrivervi due righe tramite qualcuno che rientra in Italia, dato che con l’embargo...

Vita in Burundi

Muyinga, 22 novembre, venerdì La mattina qui ci si sveglia con un concerto incredibile di uccelli (tantissimi,...

Natale a Bujumbura

24.12.1996 Muyinga. E’ Natale. Tutti i giorni qui sono belli, ma oggi mi è piaciuto particolarmente, perché...

Ultima lettera da Bujumbura

13.11.97, giovedì , Bujumbura Sì, credo proprio sia l’ultima lettera, perché sono ormai sul piede di partenza....

Somaliland

Nairobi. 28.2.99 - Verso il Somaliland. (Comincia forse una nuova serie di lettere… Abbiate pazienza! Altrimenti gli...

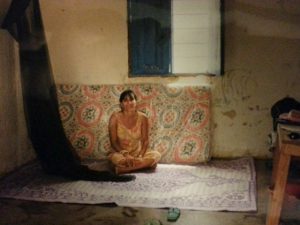

Frammenti da Berbera

22.6.99 Frammenti di vita quotidiana da Berbera, Somaliland * Ormai credo di essere “massaggio-dipendente”. A Tanà facevo uno...